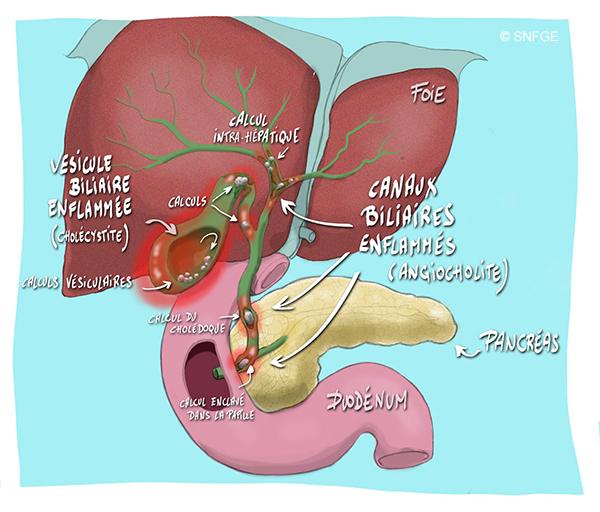

La cholécystite est l’infection aiguë de la vésicule biliaire, le plus souvent lorsque le canal vésiculaire est obstrué par des calculs, tandis que l’angiocholite est l’infection aiguë des canaux biliaires. Toutes deux sont des urgences.

Les calculs biliaires (la lithiase biliaire) peuvent entraîner plusieurs complications, dont deux principales :

- L’inflammation de la vésicule biliaire, appelée cholécystite aiguë. Celle-ci est due à une obstruction prolongée du canal d’évacuation de la vésicule biliaire (le canal cystique) par un calcul, avec à la clé une forte fièvre jusqu'à 40 °C, des frissons, ainsi que des douleurs de type colique hépatique. Il n’y a généralement pas d’ictère (jaunisse) puisque la voie biliaire principale n’est pas concernée par cette complication. Une obstruction biliaire est associée dans 10 % des cas seulement.

- La complication moins fréquente de la lithiase biliaire, l’angiocholite, est une infection des canaux biliaires. Un calcul bloqué dans le canal biliaire principal dit cholédoque en est le plus souvent responsable. Plus rarement, elle peut être provoquée par des parasites migrants, tels l’ascaris en Asie du Sud-Est ou la douve. De manière exceptionnelle, une compression ou un rétrécissement (sténose) de la voie biliaire principale par une tumeur (du pancréas, de la voie biliaire principale), par des ganglions ou par une pancréatite chronique peuvent être la cause d’une angiocholite. Une manœuvre endoscopique (cholangiographie rétrograde endoscopique) peut aussi être à l’origine d’une angiocholite.

Lorsque la lithiase biliaire bloque les voies biliaires inférieures, l’évacuation des canaux pancréatiques peut être perturbée, entraînant une inflammation du pancréas (pancréatite aiguë) et de vives douleurs.

Qui présente un risque ?

Surpoids, âge avancé ou médicaments

Les facteurs de risque de la lithiase biliaire dépendent du type de celle-ci. La lithiase cholestérolique - la plus commune - est plus souvent rencontrée à un âge avancé, chez les femmes, chez les personnes en surpoids et celles accusant d’importantes variations pondérales, en cas de grossesses multiples, de jeûne prolongé, de taux de triglycérides élevé ou suite à la prise de certains médicaments qui abaissent le taux de LDL-cholestérol (fibrates).

Dans le cas de la lithiase pigmentaire, les facteurs de risque sont plutôt l’augmentation de la bilirubine, du fait de maladies ou de médicaments favorisant la destruction des globules rouges (hémolyse), des infections biliaires, des rétrécissements (sténoses) de la voie biliaire principale qui créent un obstacle à l’écoulement de la bile, voire certaines causes génétiques ou des infections parasitaires.

Les examens

L’échographie abdominale, l’examen de choix pour poser le diagnostic

le sang (hyperleucocytose) à polynucléaires neutrophiles, un certain type de globules blancs. Le plus souvent, il n’y a pas d’anomalie des tests hépatiques ou d’élévation de la bilirubine car l’infection ne concerne pas les canaux biliaires. Des hémocultures (prélèvements de sang veineux mis en culture afin d’y rechercher des micro-organismes ou microbes) doivent être réalisées.

L’échographie reste l’examen de choix pour poser le diagnostic. Elle permet de repérer un épaississement de la paroi vésiculaire de plus de 4 mm, la présence d’un ou plusieurs calculs vésiculaire, un épanchement autour de la vésicule.

Dans l’angiocholite aiguë, il existe un obstacle à l’écoulement de la bile dans les canaux biliaires (cholestase) pouvant provoquer un ictère, et donc une élévation plus ou moins importante du taux de la bilirubine dans le sang. Des taux importants d’enzymes hépatiques (gamma GT, phosphatases alcalines) et une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles témoignent de l’infection. Une destruction des cellules du foie (cytolyse) avec une élévation des enzymes transaminases (ASAT et ALAT) est fréquente en phase aiguë de la constitution de l’obstruction biliaire. Des analyses biologiques peuvent mettre en évidence une complication, telles une insuffisance rénale, une diminution anormale du nombre de plaquettes dans le sang (thrombopénie) et une pancréatite aiguë. Des hémocultures, souvent positives, repèrent des germes d’origine digestive le plus souvent.

Dans le cas de l’angiocholite, l’imagerie tient également la première place pour confirmer le diagnostic. Elle permet de visualiser une lithiase vésiculaire, une dilatation de la voie biliaire principale, et de confirmer la présence d’un ou de plusieurs calcul(s) de la voie biliaire principale.

Le scanner (tomodensitométrie) révèle la plupart du temps des signes indirects biliaires, comme par exemple la dilatation de la voie biliaire.

La cholangiographie par résonance magnétique (cholangio-IRM) et l’écho-endoscopie au moyen d’une sonde d’échographie portée par un endoscope, sont des examens encore plus sensibles pour détecter un calcul de la voie biliaire principale.

Les traitements

La cholécystectomie est incontournable

La principale complication évolutive de la cholécystite aiguë est la péritonite biliaire.

Au cas par cas, le traitement repose sur le soulagement de la douleur et du syndrome infectieux par des antibiotiques, et dans la majorité des cas l’ablation de la vésicule (cholécystectomie).

En cas de lithiase vésiculaire symptomatique (colique hépatique, cholécystite aiguë, angiocholite), les chirurgiens procèdent en urgence à l’ablation de la vésicule (cholécystectomie). La règle est de pratiquer une coelioscopie (les instruments sont introduits dans l’abdomen par une ouverture d’un centimètre environ). Lorsqu’un calcul de la voie biliaire principale est associé à la cholécystite, il peut être traité au cours de la même opération, si la voie biliaire principale n’est pas trop inflammatoire et si le calcul est accessible de manière chirurgicale. D’autres options existent, notamment une sphinctérotomie endoscopique biliaire. Celle-ci peut être réalisée avant la chirurgie, au cours de celle-ci ou dans ses suites immédiates. Cette dernière intervention endoscopique sert à élargir ou à ouvrir un sphincter, en l’occurrence le sphincter d’Oddi. Il s’agit d’une valve musculaire située à la jonction du canal cholédoque et du canal pancréatique et qui régule la libération de la bile et des sucs pancréatiques dans le duodénum.

Le traitement médical de l’angiocholite est identique à celui de la cholécystite aiguë.

La désobstruction de la voie biliaire est une urgence : elle peut être effectuée par voie chirurgicale lors de la cholécystectomie ou par endoscopie en réalisant une sphinctérotomie endoscopique au cours d’une cholangiographie rétrograde endoscopique. Cette technique associe un endoscope aux rayons X pour observer et surtout traiter la lithiase et les maladies affectant les canaux biliaires et le canal pancréatique. Elle permet d’enlever des calculs à l’aide de ballonnets ou de paniers, après réalisation d’une sphinctérotomie au cours de la même anesthésie générale.

Si cette technique n’est pas disponible ou si l’état du malade est jugé trop instable, un drainage transcutané (au travers de la peau) des voies biliaires est mis en place, puis la cholécystectomie est réalisée secondairement. Après traitement de la lithiase des canaux biliaires, si la vésicule est laissée en place, le risque ultérieur de cholécystite est environ de 30 %.

- Cholécystite aiguë (source Assurance Maladie)

- Fiche d’information du patient avant une écho-endoscopie (source SFED et SNFGE)

Dans l’angiocholite aiguë, trois signes apparaissent de manière successive en 48 heures : des douleurs biliaires (à type de colique hépatique), une fièvre élevée et un ictère (jaunisse). Il arrive que seulement un ou deux de ces signes soient présents. Le syndrome infectieux est souvent au premier plan. Il peut être sévère avec la présence de bactéries dans le sang (bactériémie), d’une septicémie ou sepsis (réaction inflammatoire généralisée de l’organisme, en réponse à une infection grave) voire d’un choc septique (baisse de la pression artérielle) à l’origine d’une défaillance des reins.

Il est très rare qu’une lithiase de la voie biliaire principale soit découverte de façon fortuite au cours de l’exploration d’un bilan hépatique anomal, ou suite à la réalisation d’une imagerie abdominale pour des symptômes non biliaires.

Dans le cas d’une cholécystite aiguë sévère, chez des personnes à haut risque chirurgical un traitement médical seul par antibiotiques peut se discuter, associé si nécessaire à un drainage percutané ou sous écho-endoscopie de la vésicule biliaire. Une cholécystectomie peut éventuellement être discutée dans un second temps si l’état du patient le permet.