La constipation est définie par une fréquence de selles inférieure à trois par semaine mais aussi par des difficultés d’évacuation. Si la constipation est le plus souvent une maladie chronique, elle peut être un symptôme révélateur d’une autre pathologie telle qu’un cancer du côlon, un diabète ou une dysfonction thyroïdienne. Ce peut être aussi un effet secondaire d’un médicament. Au rang des thérapeutiques figurent les règles diététiques de bon sens et les laxatifs, exceptionnellement le recours à la chirurgie.

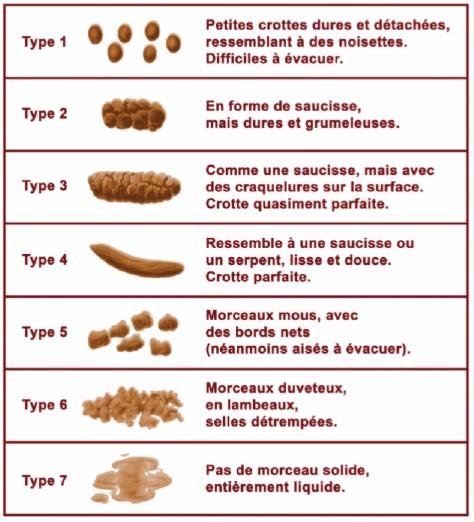

La constipation est définie par un nombre de défécations inférieur ou égal à trois par semaine et/ou des selles dures (voir schéma de l’échelle de Bristol) difficiles à évacuer.

Elle est qualifiée de chronique lorsqu’elle dure plus de six mois.

Le plus souvent, une constipation est bénigne, même si elle peut altérer considérablement la qualité de vie des patients. Néanmoins, elle peut révéler une pathologie grave comme un cancer colorectal, une maladie métabolique ou neurologique (tableau des principales causes organiques de constipation).

Une constipation peut être aussi induite par des médicaments, en particulier les psychotropes (antidépresseurs) et les antalgiques (morphine, codéine, tramadol, fentanyl, etc.). (tableau de la liste des médicaments).

Quelles sont les causes ?

Constipation de transit ou difficultés d’évacuation ?

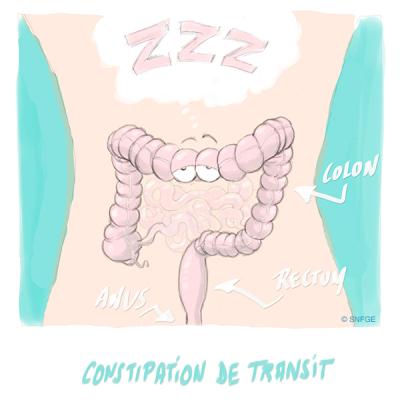

Deux mécanismes principaux entrent en jeu dans la constipation chronique avec d’une part, un ralentissement du transit au niveau du côlon (« côlon paresseux » ou constipation de « transit »).

Ce type de constipation est à mettre sur le compte le plus souvent d’une colopathie fonctionnelle (syndrome de l’intestin irritable), c’est à dire un trouble de fonctionnement de l’intestin. On parle alors de « constipation fonctionnelle ».

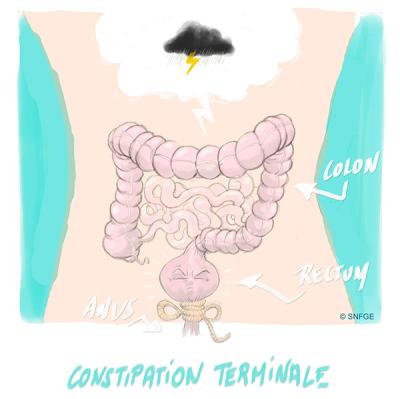

D’autre part, une constipation peut être provoquée par des difficultés d’évacuation (dyschésie).

Cette dyschésie peut être liée à des anomalies anatomiques telles une descente d’organe (prolapsus du rectum) ou une rectocèle (hernie formée par le rectum dans le vagin). Des anomalies de fonctionnement du rectum et de l’anus peuvent aussi être en cause comme l’absence de relâchement du sphincter anal lors de la poussée (anisme). En conséquence, les selles sont difficiles à évacuer, nécessitent des efforts de poussée importants voire parfois le recours à des manœuvres digitales d’extraction des selles et procurent une sensation d’évacuation incomplète.

A noter, la constipation est rarement un symptôme isolé. Elle s’accompagne généralement de ballonnements, de douleurs ou d’inconfort abdominaux, de nausées, de flatulences, de problèmes hémorroïdaires ou de fissure anale.

Qui présente un risque ?

Certaines situations sont particulièrement à risque de constipation, le plus souvent passagère.

C’est notamment le cas de la grossesse, du fait de la pression mécanique exercée par le fœtus.

C’est aussi le cas de l’alitement, en raison de la position allongée qui rend difficile les exonérations.

De toutes, les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables car elles cumulent parfois alitement, perte de sensation de besoin, côlon « paresseux » et souvent prise des médicaments susceptibles de provoquer ou d’aggraver une constipation.

Les examens

Des explorations prescrites au cas par cas

Un bilan sanguin, une coloscopie sont les examens de première intention prescrits au cas par cas, afin d’éliminer une pathologie sous-jacente pouvant induire une constipation.

En cas de constipation réfractaire aux médicaments et aux conseils hygiéno-diététiques, des examens spécialisés sont alors réalisés (manométrie anorectale, temps de transit colique ou déféco-IRM). Ces examens aideront à identifier le mécanisme exact de la constipation afin de proposer un traitement adapté.

Les traitements

S’y repérer entre les laxatifs

Modifier son alimentation peut soulager une constipation occasionnelle ou chronique, avec en premier lieu un apport en fibres entre 20 et 40g (fiche "Diététique sur la constipation").

Après avoir vérifié que l’apport en fibres est dans les normes, un traitement au quotidien par laxatif est le plus souvent suffisant : les laxatifs de lest (mucilages) et les laxatifs osmotiques hydratent les selles, les laxatifs lubrifiants (émollients) à base de paraffine facilitent le glissement et le ramollissement des selles. En cas d’échec, des laxatifs stimulants peuvent alors être prescrits ; ils stimulent la motricité du côlon et la sécrétion d’eau par la muqueuse colique mais occasionnent souvent des douleurs abdominales et de la diarrhée. Pour les constipations d’origine anorectale, des suppositoires ou des lavements voire dans certains cas une rééducation de la poussée sont plutôt indiqués.

Enfin, dans des cas exceptionnels, une colectomie subtotale, c’est à dire la résection de la quasi-totalité du côlon, peut être discutée. En cas de constipation d’origine anorectale, une intervention chirurgicale peut corriger une anomalie anatomique en cas de prolapsus du rectum ou de rectocèle.

- Fiche "Diététique sur la constipation" (source CREGG et SNFGE)

- Fiche d’information du patient avant une coloscopie (source SFED, SNFGE et SNFCP)

- Fiche d’information du patient avant une manométrie anorectale (source SFED, SNFGE, SNFCP et CREGG)

- Recommandations pour la prise en charge de la constipation (source SNFCP)

- La constipation de l'adulte (source Assurance Maladie)

- APSSII, Association de Patients Souffrant du Syndrome de l'Intestin Irritable