L’amélioration des symptômes digestifs suite à la suppression des aliments contenant du gluten n’est pas obligatoirement synonyme de maladie cœliaque, aussi appelée intolérance au gluten. Celle-ci est une maladie auto-immune potentiellement grave, exigeant l’éviction du gluten à vie. Elle est sous-diagnostiquée, de nombreuses formes étant peu ou a-symptomatiques.

1 % de la population européenne souffre de maladie cœliaque

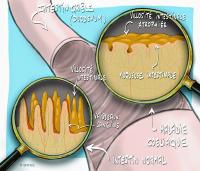

La maladie cœliaque ou « intolérance au gluten » est une maladie chronique de l’intestin grêle, entraînant une disparition progressive des villosités intestinales. Ces replis de la muqueuse recouvrant l’intestin permettent d’augmenter les surfaces d’absorption des nutriments (glucides, lipides, minéraux, vitamines, etc.).

La maladie cœliaque est une pathologie d’origine immunologique : chez certaines personnes, l’ingestion d’une protéine présente dans les farines (blé, orge, seigle) - le gluten - déclenche une réaction exagérée du système immunitaire, d’où une inflammation entraînant la destruction des villosités de la muqueuse intestinale. Il ne s'agit pas d'une allergie alimentaire. En conséquence, l’absorption des nutriments est plus ou moins réduite, en fonction de la gravité et de l’extension de la maladie.

Cette malabsorption peut générer des troubles extrêmement variés et plus ou moins intenses selon les individus, à commencer par des manifestations digestives dont des diarrhées chroniques, des ballonnements, une constipation ainsi que d’une anémie par carences en fer et en vitamine B9, et d’autres carences en vitamines A, E, K mais aussi en vitamine D et en calcium avec, de ce fait, un risque d’ostéoporose (déminéralisation osseuse). Des œdèmes des membres inférieurs, des troubles neurologiques (ataxie-manque de coordination fine des mouvements volontaires, épilepsie, etc.), des syndromes hémorragiques (saignement des muqueuses), un vitiligo (dépigmentation cutanée), des troubles de la reproduction (aménorrhée-absence de règles et infertilité) voire des atteintes du foie et des voies biliaires apparaissent dans les formes très évoluées. Celles-ci concernent moins de 10 % des malades cœliaques.

Beaucoup de cas sont maintenant diagnostiqués chez le sujet adulte, parfois après l'âge de 60 ans (20 % des cas) et souvent sans symptômes marqués ni troubles digestifs.

Chez les enfants, la maladie cœliaque peut être responsable de troubles de la croissance avec une cassure de la courbe staturo-pondérale.

Pour être plus précis, le gluten n’existe pas en tant que tel dans le grain de blé et d’autres céréales. Il est formé de deux types de protéines qui s’associent lors de l’humidification : les prolamines et les gluténines, à l’origine d’un réseau viscoélastique. Appelé la« colle des céréales », le gluten est responsable de leur capacité agglutinante et liante, essentielle à la fabrication des pâtes et de pains.

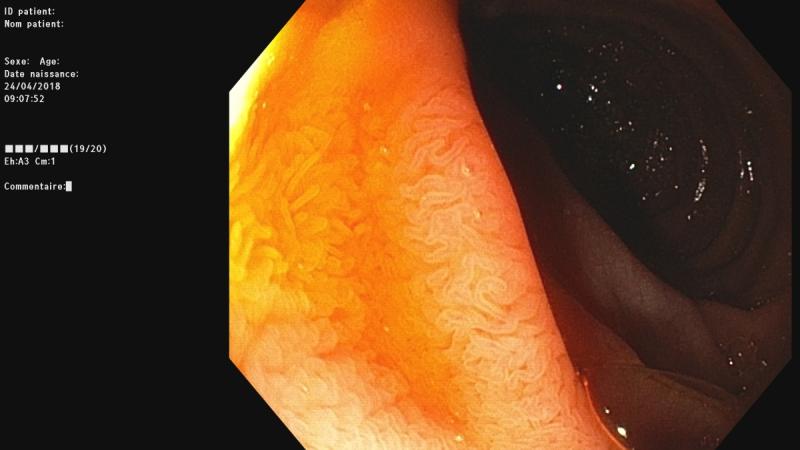

Image : © Pr Frank Zerbib (CHU de Bordeaux)

Quelles sont les causes ?

La prédisposition génétique, condition nécessaire mais pas suffisante

Sans pour autant être une maladie génétique, la présence de gènes de susceptibilité a été mise en évidence chez les malades cœliaques, tels les antigènes d’histocompatibilité HLA-DQ2 et -DQ8 ("Human Leukocyte Antigens"- antigènes des leucocytes humains).

La prédisposition génétique est une condition nécessaire mais pas suffisante pour déclencher la maladie.

Une infection virale dans l'enfance a été mise en cause dans le déclenchement de la maladie (réovirus).

Le gluten est le principal facteur, environnemental, impliqué dans la maladie cœliaque.

Cependant, la cause de cette pathologie reste méconnue.

Qui présente un risque ?

Une composante héréditaire

Certaines personnes sont plus susceptibles d’être cœliaques, tels les apparentés au 1er degré de personnes cœliaques avec un risque de 10 %, celles souffrant de maladies auto-immunes comme un diabète de type 1 (insulino-dépendant), des maladies de la thyroïde et du foie, un vitiligo ou une dermatite herpétiforme ; cette éruption cutanée prurigineuse est l’expression cutanée de la maladie cœliaque.

Les examens

Faire parler les anticorps anti-tranglutaminases

Pour poser le diagnostic de maladie cœliaque, le dosage dans le sang d’un anticorps spécifique de la maladie, à savoir l’anticorps immunoglobuline A (IgA) anti-transglutaminase est le test de choix, rarement pris en défaut.

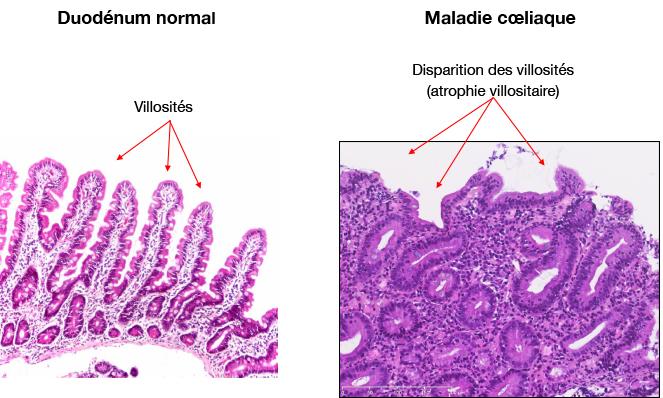

Les personnes adultes dont le test sérologique est positif mais également les rares malades cœliaques ayant des anticorps négatifs doivent être orientées vers un hépato-gastroentérologue pour la réalisation de biopsies de la muqueuse du duodénum par endoscopie digestive haute. Ceci afin de confirmer le diagnostic grâce à la visualisation de l’atrophie des villosités, totale ou partielle ainsi que la prolifération de lymphocytes (cellule du système immunitaire intervenant dans la défense de l’organisme).

Le diagnostic de maladie cœliaque de l'enfant peut être porté sans réalisation de biopsies, si les symptômes sont typiques et si les taux sanguins d'anticorps sont très élevés.

Images : © Dr Geneviève Belleannée (CHU de Bordeaux)

Aucun régime sans gluten ne doit être entrepris avant la confirmation du diagnostic de maladie cœliaque ; les résultats des tests pouvant être faussés par l’absence de gluten dans l’alimentation depuis plusieurs mois.

Une fois le diagnostic établi, un bilan initial est prescrit qui permet de rechercher les éventuelles carences en électrolytes et en vitamines (calcium, fer, folates-vitamine B9, vitamine B12) ainsi qu’un bilan hépatique, des tests de la coagulation (en cas de carence en vit K) et une ostéodensitométrie (facultative)pour repérer une ostéopénie, stade intermédiaire entre l'os normal et l'ostéoporose. Celle-ci serait présente chez la moitié des personnes au moment du diagnostic et régresse en partie sous régime sans gluten.

Les traitements

L’éviction du gluten à vie

Le traitement consiste à éviter toute ingestion de gluten au cours de la vie, que la maladie cœliaque soit sévère ou légère.

La guérison survient dans l’immense majorité des cas avec une repousse villositaire intégrale après un an environ, à condition que le régime sans gluten soit le plus strict possible. La première cause d’échec du traitement est la mauvaise observance du régime sans gluten, volontaire ou non, repérable par le dosage des anticorps anti-transglutaminase. Il est parfois difficile de suivre à la lettre le régime sans gluten, particulièrement astreignant. En effet, le gluten, souvent utilisé par l’industrie alimentaire, se retrouve caché dans une multitude de produits sous des dénominations différentes, ou même dans certains produits contaminés par des farines lors de leur fabrication.

Les composés interdits car contenant du gluten à repérer sur les étiquettes sont les suivants : amidon de blé, amidon issu des céréales interdites, amidon (sans autre précision), acides aminés végétaux, assaisonnement (sans autre précision), avoine, blé ou froment, épeautre (blé ancestral), fécule de blé, fécule (sans autre précision), gélifiants non précisés, blé de Khorasan ou kamut® (blé ancestral), malt, matières amylacées, orge, pain azyme (farine de blé non levée), polypeptides, protéines végétales, seigle, triticale (hybride de blé et de seigle), gruau, liant protéinique.

L'avoine pure est consommable par les personnes intolérantes au gluten. Le risque de contamination incite à la prudence et à la consommation d’avoine destinée aux personnes atteintes de maladie cœliaque.

Certains médicaments contiennent de l'amidon comme excipient (composant indispensable pour la forme et la consistance) issu de la pomme de terre, du maïs, mais aussi du blé, interdit aux cœliaques. Les alternatives existent, en variant les marques et la galénique*.

Le régime d’éviction du gluten est crucial, y compris en l’absence de symptôme car il prévient le développement insidieux d’une ostéoporose mais aussi d’autres maladies auto-immunes voire exceptionnellement des cancers (lymphome intestinal etc.).

Un diététicien et les associations de malades peuvent être d’un grand secours pour les personnes ne parvenant pas à suivre un régime sans gluten.

Parfois, les villosités intestinales ne « repoussent » pas en dépit de la suppression de toute source de gluten. Ces cas réfractaires sont rares, on parle de « sprue réfractaire », une maladie rare potentiellement grave avec un risque d’évolution vers un cancer de l’intestin (lymphome).

Une fois la maladie sous contrôle, des biopsies duodénales (en général 12 à 18 mois après le début du régime) permettent de s’assurer de la « repousse » des villosités. Par la suite, un suivi clinique et biologique simple à l’aide du dosage des anticorps anti-transglutaminases en cas de disparition des symptômes est suffisant.

- Maladie cœliaque(source Livre Blanc de l'Hépato-Gastroentérologie)

- Fiche "Alimentation sans gluten" (source CREGG et SNFGE)<

- Intolérance au gluten (maladie cœliaque) (source Assurance Maladie)

- AFDIAG, Association Française Des Intolérants Au Gluten

- Remboursement des produits sans gluten (source AFDIAG)

Au final, la forme classique de maladie cœliaque avec diarrhée chronique et signes cliniques de malabsorption n’est pas la norme. Les formes pauci-symptomatiques, c’est-à-dire avec peu de symptômes, sont largement majoritaires.

La prévalence en Europe avoisine 1/100 la majorité des cas étant peu ou a-symptomatiques.

La maladie cœliaque est deux à trois fois plus fréquente chez la femme.