Maladie rare, la cholangite sclérosante primitive (CSP) touche environ cinq mille personnes en France. Son mécanisme est encore mal élucidé mais la cholangite sclérosante primitive est probablement d'origine immunitaire et s'associe fréquemment aux maladies intestinales inflammatoires, notamment la rectocolite hémorragique.

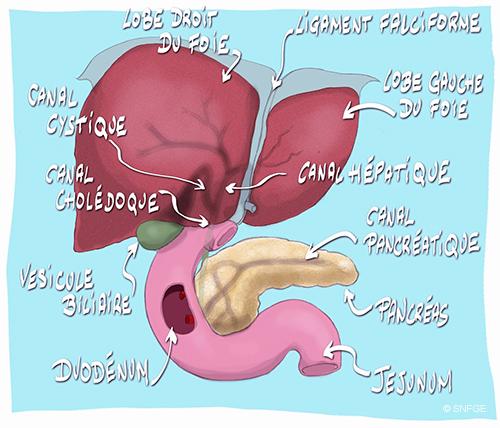

La cholangite sclérosante primitive (CSP) se caractérise par une inflammation, une fibrose et une destruction progressive des voies biliaires à l’intérieur ou à l’extérieur du foie, aboutissant progressivement à une cirrhose biliaire. Les rétrécissements (sténoses) localisés entravent l’écoulement de la bile (phénomène de cholestase). Une cholestase prolongée peut être à l’origine d’une fibrose du foie lui-même.

Le qualificatif de « primitive » de la cholangite sclérosante signifie que l’on n’en connait pas la cause. Le mécanisme serait en partie auto-immun, c’est-à-dire que le système immunitaire s’attaque aux cellules de l’organisme, en l’occurrence celles des voies biliaires. Dans ce cas, la cholangite sclérosante est souvent associée à une maladie inflammatoire du côlon (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique).

Le temps au bout duquel la moitié des patients seront transplantés ou décédés (médiane de survie) est estimé à 21 ans après le diagnostic. Mais chaque maladie va évoluer différemment, certaines vont évoluer très rapidement, d’autres très lentement sur des décennies.

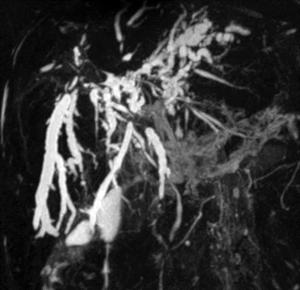

Image : © Dr Philippe Otal (Toulouse)

Qui présente un risque ?

Une prédominance masculine

La cholangite sclérosante primitive touche généralement les jeunes adultes avant l’âge de 40 ans. Les deux-tiers des malades sont des hommes.

Contrairement à la cholangite biliaire primitive, l’autre maladie provoquant une cholestase, les enfants peuvent souffrir d’une cholangite sclérosante primitive.

La moitié à deux tiers des malades en France (plus de 80 % en Scandinavie) ont aussi une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI), surtout une rectocolite hémorragique (RCH) dans 75 % des cas.

Les examens

L’imagerie des voies biliaires, la clef du diagnostic

La cholangiographie est l’examen de référence pour cartographier les voies biliaires. Désormais la cholangiographie par la technique de résonance magnétique (cholangio-IRM, bili-IRM) est la règle, car elle permet la visualisation des sténoses et des dilatations des voies biliaires de manière non invasive.

Biopsier le foie n’est pas forcément utile dans les formes typiques de cholangite sclérosante primitive. En revanche, une élastométrie du foie (Fibroscan©) permet d’en apprécier la dureté, corrélée au degré de fibrose.

La réalisation d’une coloscopie est systématique afin de repérer une MICI dont les symptômes sont parfois très discrets.

Les traitements

Un traitement au cas par cas

L’objectif du traitement, qu’il soit médicamenteux ou endoscopique, est d’éviter la cholestase.

L’acide ursodésoxycholique (AUDC) est l’unique médicament disponible. Il stimule la sécrétion de bile et possède une action anti-inflammatoire et protectrice des cellules biliaires.

Pour sa part, l’intervention biliaire par endoscopie consiste à dilater les sténoses des voies biliaires extérieur au foie, au moyen d’un ballonnet maintenant le diamètre des voies biliaires. C’est un acte très délicat surtout lorsque les rétrécissements sont multiples, ce qui est souvent le cas.

La transplantation hépatique est réservée à une minorité de personnes atteintes de cholangite sclérosante primitive. Elle est indiquée lorsque celle-ci est grave : jaunisse prolongée, ascite, infections biliaires répétées, cirrhose constituée avec hypertension de la veine porte, éventuellement cancer des voies biliaires très limité. La survie après la transplantation hépatique est de l’ordre de 70 à 80 % et la récidive de 20 % à 5 ans.

La cholangite sclérosante primitive est parfois associée à une hépatite auto-immune.

Comme toutes les maladies chroniques du foie, l’évolution vers une cirrhose est le risque principal. Néanmoins, la cholangite sclérosante primitive possède quelques particularités, dont la survenue possible d’une infection des voies biliaires (angiocholite). Le risque de cancer des voies biliaires (cholangiocarcinome) est aussi plus important (8 à 30 % des cas à long terme) et, lorsqu’une maladie chronique inflammatoire de l’intestin (MICI) est associée, de cancer du côlon. D’où la recommandation d’une imagerie du foie et des voies biliaires (échographie ou IRM) annuelle.

En cas de MICI, une coloscopie est également préconisée, assortie de prélèvements (biopsies) systématiques en vue de détecter des anomalies précancéreuses (dysplasie).

Mais des mécanismes immunologiques et non immunologiques ont été suggérés. Plusieurs hypothèses circulent comme des bactéries présentes de façon chronique au niveau de la veine porte (veine du tube digestif), un métabolisme anormal des acides biliaires par la flore intestinale, la production de toxines par cette flore, une composition anormale de la bile, des infections virales chroniques passées inaperçues, un manque d’oxygène des voies biliaires…